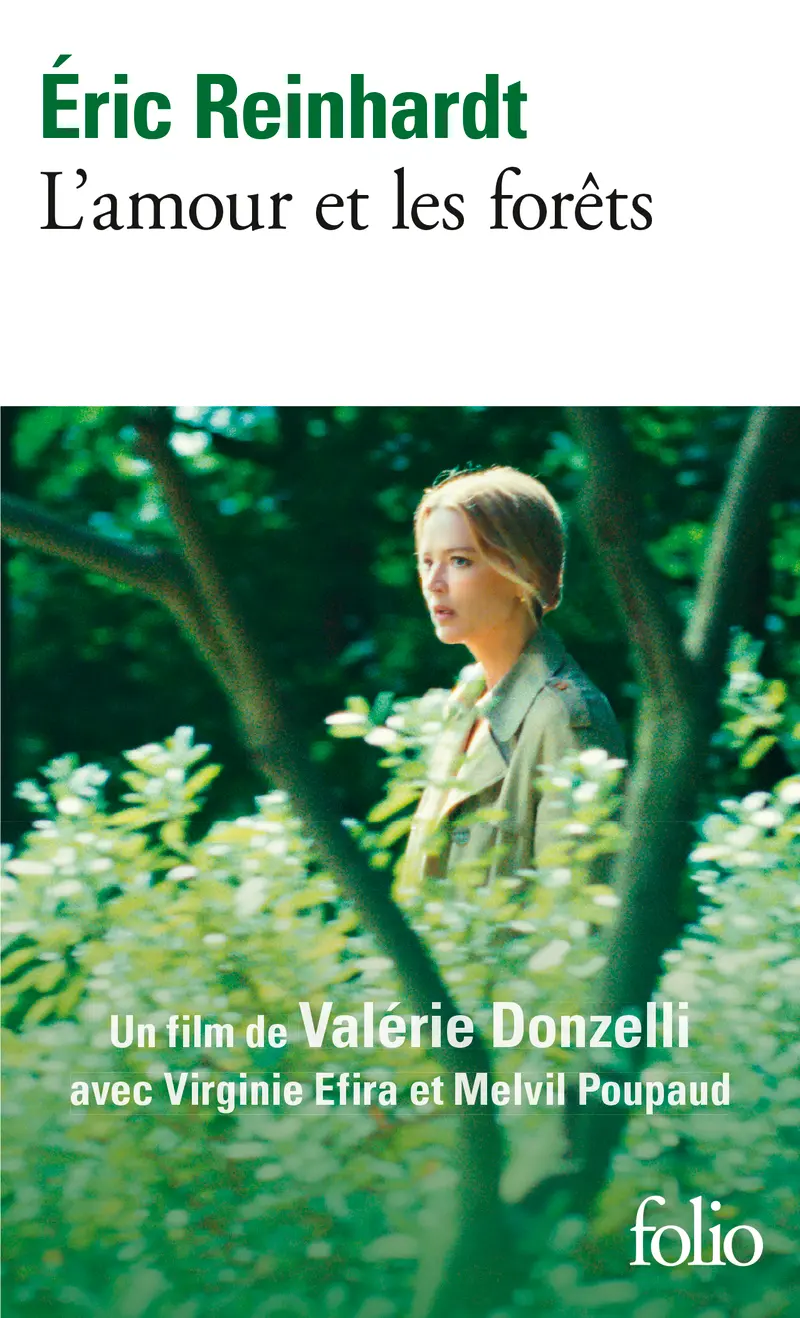

C’est un portrait de femme vivant et complexe que délivre Éric Reinhardt. Bénédicte Ombredanne, au nom délicieusement suranné, dégage le charme désuet d’une littéraire exaltée qui pensait que le bonheur était dû à ceux qui le rêvaient assez fort. Elle mène pourtant une vie misérable entre deux enfants qui ne semblent pas l’aimer et un mari perturbé qui s’acharne sur elle. Figure tragique, Bénédicte ne peut que recueillir l’affection du lecteur, comme de l’écrivain. Personne ne mérite de subir de telles épreuves, et celles-ci semblent, comme par hasard, tomber sur une femme pourvue de grandes qualités intellectuelles, morales et physiques. Même si, par instants, on aurait envie de la secouer pour lui prouver que le bonheur est à portée de main, qu’il suffirait qu’elle quitte l’époux qui la torture, que finalement elle devient complice du sort qui la malmène, la plupart des pages du roman sont plutôt propices à la compassion et à l’identification. Qui ne porte pas en soi un peu de Bénédicte, de son enthousiasme déçu par la réalité de la vie ?

Je l’ai vue parfois comparée à une Emma Bovary moderne, et cela m’a agacée. Contrairement à Emma, prisonnière de ses chimères, Bénédicte est avant tout une victime du harcèlement conjugal. Il serait trop facile d’en faire une idéaliste insatisfaite quand nul ne pourrait se satisfaire de son sort. Mais le parti est vite pris de stigmatiser les rêveurs et, comme l’héroïne du roman le dit elle-même : « la réalité n’est pas tellement généreuse avec ceux qui réclament d’être enchantés ».

Le roman prend aux tripes, et j’en suis ressortie avec l’impression qu’il fallait venger Bénédicte, et, en son nom, se jurer de ne pas renoncer à ses rêves et à son enthousiasme, de ne jamais se rendre.